Le Vicariat de l’Education chrétienne et de l’Enseignement

Le Service diocésain de l’Enseignement fondamental de Liège (Codiec Liège asbl)

recrutent un(e):

Conseiller(ère) en pastorale scolaire

Plus d’informations dans ce document.

Informations pour les professeurs de religion catholique

Le Vicariat de l’Education chrétienne et de l’Enseignement

Le Service diocésain de l’Enseignement fondamental de Liège (Codiec Liège asbl)

recrutent un(e):

Conseiller(ère) en pastorale scolaire

Plus d’informations dans ce document.

Ce nouvel atelier de lecture a pour objectif de développer quelques démarches spécifiques de lecture de la Bible.

La démarche de lecture est enfin habitée par une dimension interactive. Après s’être familiarisés avec les démarches qui précèdent, le souhait de cet atelier est de rencontrer les questions des participants. Une place explicite y sera consacrée.

N.B. Avec des livres-supports, notamment ceux d’A. Fossion et J.-P. Laurent.

4 samedis de 10h à 12h30

9/11, 16/11, 23/11, 30/11

Plus d’information dans ce document

La brochure avec toutes les formations de CDF est disponible ici.

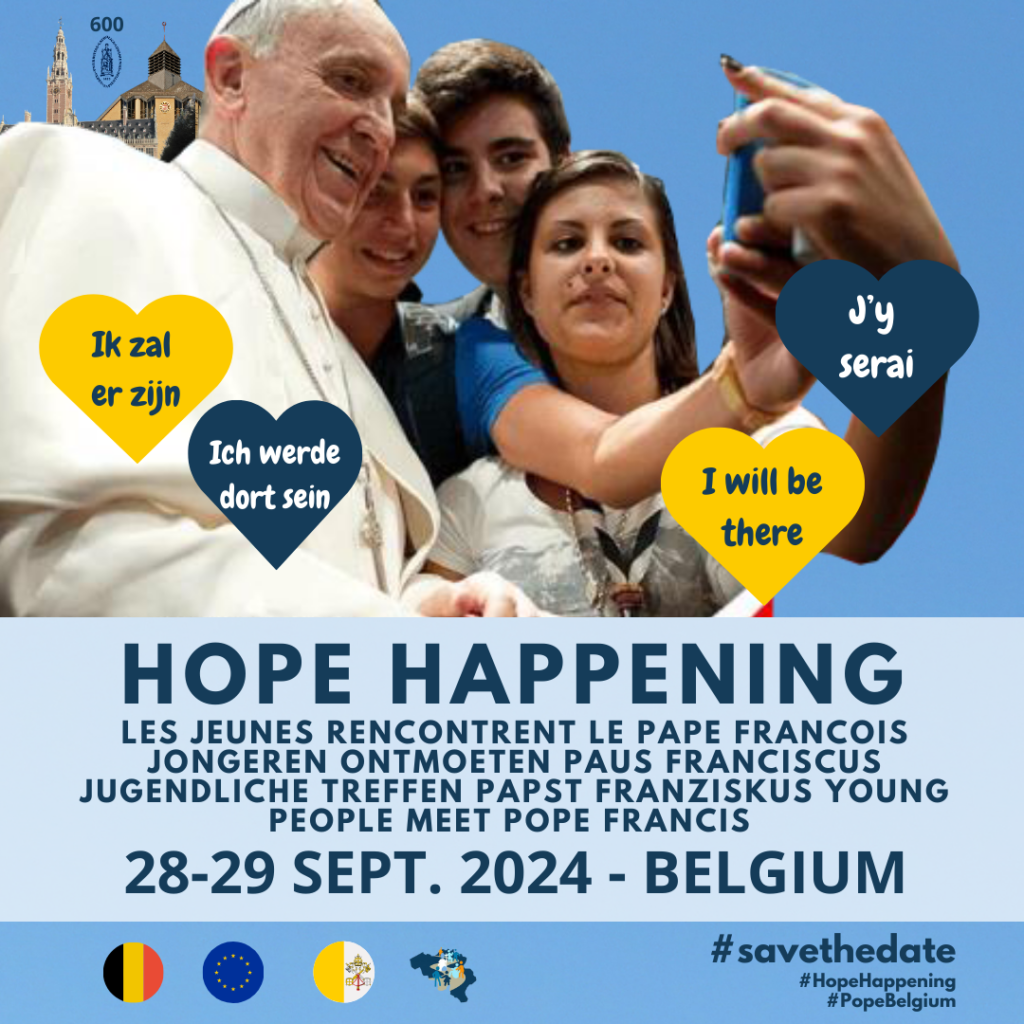

A l’occasion de la visite du Pape – du 26 au 29 septembre 2024 – en Belgique, un Hope Happening est organisé pour les jeunes à Brussels Expo à Bruxelles ! Tous les jeunes de 12 à 30 ans sont les bienvenus, qu’ils soient croyants, non croyants ou en recherche.

Hope Happening est un événement dans l’esprit des Journées Mondiales de la Jeunesse, comprenant des pèlerinages, des ateliers créatifs sur la foi et la spiritualité, un véritable festival de musique et une nuit magique à l’ombre du Stade Roi Baudouin.

Inscriptions et renseignements pratique sur le site.

L’asbl liégeoise EMNEL a dans ses statuts de soutenir la mise en œuvre du projet éducatif chrétien et l’action de la pastorale scolaire au sein des écoles.

Si vous avez un projet scolaire dans ce domaine, peut-être pouvez-vous bénéficier d’un soutien financier (max. 1000 €) de la part de cette asbl.

Les candidatures peuvent être introduites grâce à ce document.

Le Pape François effectuera une visite en Belgique du 26 au 29 septembre 2024. Un moment historique, compte tenu du fait que le Pape visite rarement les pays européens.

Une page web a été créée pour l’occasion. Elle évoluera au fil du temps.

Les jeunes ne seront pas en reste. Un comité national, piloté par Sofi Van Ussel, a été mis en place pour proposer un grand évènement bilingue pour les jeunes le week-end des 28-29 septembre au centre du pays, dans l’esprit des JMJ. Le thème est « HopeHappening », en route avec Espérance. L’enjeu est de rassembler des forces vives et motivées pour faire de la venue du Pape un grand succès . Plus de 130 ambassadeurs & leaders ont déjà rejoint le projet.

Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter cette affiche.

L’AG des maîtres et professeurs de religion du diocèse de Liège se tiendra, en présence de l’évêque, le mercredi 22 janvier 2025.

Au programme, une conférence et des ateliers autour du double thème: Miracles et paraboles – L’injustice.

L’invité est Régis BURNET auteur de 24 heures de la vie de Jésus.

Cette journée s’adresse au fondamental et au secondaire, Libre et Officiel.

Au séminaire de Liège, Salle Saint Lambert.

La brochure des formations du centre diocésain de Liège est disponible. Vous pouvez la télécharger ici.

Parmi les différentes formations, nous attirons votre attention sur une nouveauté proposée par Marc Deltour (délégué épiscopal à l’enseignement jusqu’en 2023): Lire la Bible, la comprendre et la vivre (p.5).

Une initiation à l’islam est également proposée par Franck Hensch (imam) et Ismail Batakli (p. 15).

La banque d’images Lummi propose une grande variété d’images, allant de paysages époustouflants à des portraits saisissants, en passant par des illustrations abstraites et des motifs géométriques. Bref, de quoi illustrer vos cours ou vos présentations…

Les images sont libres de droit à condition de s’inscrire avec une adresse mail.

Comme chaque année, le Secrétariat général de l’enseignement catholique vous convie à son Université d’été. Elle se déroulera le mercredi 21 août 2024 à l’Aula Magna de Louvain-la- Neuve. Son organisation est, comme l’an passé, prise en charge par l’Institut de formation de l’enseignement catholique (IFEC).

Cette journée de réflexion, de formation et d’échanges aura pour thème :

A l’école de la pensée – Penser aujourd’hui pour inventer demain.

Après une introduction d’Etienne Michel, la matinée sera consacrée à des conférences de Jean de Munck, Laetitia Calmeyn et Luc de Brabandere. L’après-midi, vous pourrez échanger en plus petits groupes lors d’ateliers portant notamment sur l’éducation aux médias, l’art et la pensée, l’impact de l’intelligence artificielle sur la pensée, l’éducation à la philosophie et à la citoyenneté, les liens entre la langue et le « penser ensemble », la place du religieux dans la pensée et l’importance du dialogue interconvictionnel ou encore sur l’approche neuroscientifique de la pensée. L’ensemble de la journée sera illustré par le coup de crayon de Pauline Antoine, alias Poney Illustrations.

Plus de renseignements et inscriptions ici.

Colette Dethier, Conseillère en pastorale scolaire du secondaire, organise une retraite pour adultes ayant pour but de donner des outils pour accompagner le jeune à se recentrer sur lui-même, sur l’essentiel, le sortir du quotidien, goûter l’expérience du silence afin de trouver un chemin de spiritualité qui lui permettra d’aller vers les autres et le Tout Autre.

Cette retraire se déroule du mercredi 19 mars 2025 à 13h00 au vendredi 21 mars à 14h00. Lieu à déterminer.

Plus d’informations sur le document ci-joint.